全国各地のお寺や神社には、寒い時季だからこその魅力があふれております。

雪で着飾った神社仏閣や、空気の張りつめた冬のお寺や神社は、幻想的な雰囲気を見せてくれます。また、冬ならではのイベントなども行われており、『教えてお寺神社さん』では、おすすめの冬のお寺や神社を厳選して、ご紹介したいと思います。

冬ならではの景観が楽しめる、寺院や神社を是非訪れてみてください。

■ 関東地方

『初日の出・初詣』

学問の神様「菅原道真公」を御祭神とする天満宮では、毎年多くの受験生や就職を迎えた方が参拝に訪れます。

御神徳は入試合格・学業成就・就職採用・身体健全。1月~3月にかけての「梅まつり」を始め、年間を通して様々な季節の花が観賞できます。

また、境内からは初日の出も見る事ができ「栃木の初日の出の名所」になっています。

令和2年の初日の出予想時刻は午前6時52分頃となっています。

『伊勢崎神社境内にて上州焼き饅祭が行われる』

毎年1月11日の14時から、伊勢崎市の初市に合わせて「上州焼き饅祭」(じょうしゅうやきまんさい)が伊勢崎神社境内にて行われます。

この神事は、伊勢崎市の名物である焼き饅頭のように、皆様の幸せが福々と膨らみますようにとの願いを込め行われます。

直径55cmもの大饅頭をご神前にお供えし、厳粛な雰囲気の中で神事が斎行された後、境内にて炭火で焼かれます。

焼いた饅頭は「福分け」として参拝者に無料で振る舞われますので、皆様ぜひお越しください。

尚、饅頭は数に限りがございますので、無くなり次第終了となります。ご了承ください。

『全国で唯一の八方除の神様を持つ神社』

寒川神社は相模國一之宮と称され、全国唯一の八方除の守護神として約1,600年の歴史を持つ神社です。

寒川神社は江戸(現在の皇居)から見て南西(坤)の地に鎮座しており、裏鬼門にあたります。

また、御社殿は通常南向き、もしくは東向きに建てられるのですが、寒川神社は南西を向いています。

そのため、古来より関八州の守護神として、また江戸の裏鬼門をお護りする神社として崇敬され、とりわけ八方除・方位除の神様として信仰されてきました。

八方除の御神徳は、すべての悪事災難をとり除き、福徳円満を招きます。

毎日を晴れやかに過ごしていくためにお悩みの際はもちろん、人生の節目など折々に、どうぞ寒川神社に足をお運びください。

『源頼朝ゆかりの神社』

鎌倉を代表する史跡のひとつ。

海まで伸びる若宮大路から眺める御社殿は、漆の朱と山の緑と空の青が美しく、正月から2月中旬まで、神苑ぼたん園では正月ぼたんも楽しむことが出来ます。

御本殿は、若宮とともに国の重要文化財に指定されています。

深い杜の緑と、鮮やかな御社殿の朱色が調和する境内には、源頼朝公・実朝公をお祀りする白旗神社をはじめとする境内社のほか、静御前ゆかりの舞殿や参道の段葛があり、史跡として八百年の長い歴史を伝えています。

『神門 拝殿 本殿』

大宝八幡宮は大きい宝の社名通り財運招福(宝くじ当選祈願)で有名です。

銀杏の黄色と紅葉の赤が境内を鮮やかに彩っていた秋が終えると、いよいよ冬の到来です。

雪が降り積もると、神社の境内やお社の屋根は真っ白に雪化粧する姿が見られます。

毎年3月には人形供養慰霊祭が行われ、家族同様に過ごしてきた大切な人形やぬいぐるみに感謝の意を伝えてお別れをします。

古式に則り祝詞を奏上した後、忌火(神聖な火)によって点火、御焚き上げを斎行いたします。

『【2019年冬限定御朱印】【限定オリジナル御朱印帳】』

埼玉の御朱印で有名な埼玉厄除け開運大師では、限定切り絵御朱印(3か月ごとに変更)、不動明王御朱印、千手観音御朱印、観世音御朱印等のさまざまな種類の人気御朱印を扱っています。

■2019年冬限定御朱印について

2019年12月1日からは冬限定御朱印「世界に一つだけの輝き」の頒布が開始されます。今回の限定御朱印は、様々な雪の結晶をちりばめた特別な切り絵御朱印となっており「冬詣バージョン」と「雪華バージョン」の2種類をご用意しております。12月1日から3ヵ月限定の頒布となりますので、頒布をご希望される方は期間内にお越しください。

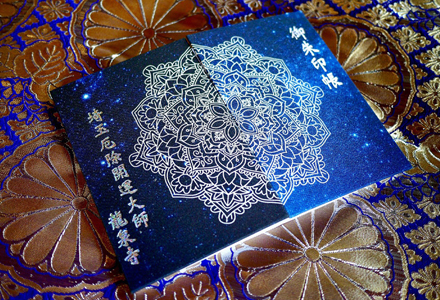

■オリジナル御朱印帳について

今年の9月に頒布開始後2週間で完売してしまいました、オリジナル御朱印帳「宇宙に咲く花曼荼羅」でございますが、11月28日より数量限定で再頒布をさせていただきます。こちらも数に限りがございます。

■初詣限定御朱印と限定御朱印帳

2020年1月1日~3日に限り、初詣限定御朱印と初詣限定御朱印帳の頒布を行います。それぞれ限定1000ずつとなります。大変混雑が予想されますので、早めに頒布終了してしまう可能性がございます。

『都内で七福神巡りができる神社』

西新宿八丁目に静やかに佇む神域、千百年を超える歴史を持つ天神様のお社です。

神域内はすべてがパワースポットで、目には見えない神様を素直な気持で感じることができ、自然に清々しい気持に包まれます。

御造営にともない「冨士講」や「七福神巡り」にあやかって、成子天神社の様々な神様や場所を巡り、その目に見えないお力を感じていただけるよう境内を整えました。

『こぶ観音祭典 多くの参拝客でにぎわいます』

曹洞宗月音山明言寺(そうとうしゅうげつおんざんみょうごんじ)の本尊は千手観世音菩薩です。

千手観世音菩薩は、また、子〔ね〕年生まれの方の守り本尊でもあります。

当山の通称である「こぶ観音」は、観音様のあらたかな霊験を説く「子生〔こぶ〕観音」と「瘤観音」の二つの説話に由来しております。

『養蚕に功徳のある仏様「蚕影山大権現」で知られる』

本堂庇には、総高64cm・口径43.3cm(1尺4寸3分)・重量推定62kgの殿鐘があります。

延享3年(1746年)に鋳造された古鐘です。

境内には総高90cmの青銅製魚籃観音が造立されています。

『県内屈指の伽藍配置を誇るお寺』

毎年2月3日修行される仁叟寺大節分会。

地域の行事として開催され、延べ1,500人ほどの参詣者で賑わいます。

福豆や福餅のほか、地元協賛企業より副賞も提供いただき、毎年盛会裏に開催されます。

雪化粧の仁叟寺山門及び本堂。

両堂宇共に高崎市重要文化財に指定されています。

手前の庭園は、禅文化である枯山水を取り入れた指月庭であり、大樹は樹齢500年の群馬県指定天然記念物のカヤの木です。

『禅宗の日本四大道場』

俳人・松尾芭蕉が奥の細道紀行で立ち寄ったことでも知られており、寺域には当時の住職であった仏頂禅師と芭蕉の歌碑があります。

筑前の聖福寺、越前の永平寺、紀州の興国寺とともに、日本の禅宗四大道場と呼ばれていました。

『目黒区の指定有形文化財』

本堂や地蔵堂などが国の登録有形文化財になっており、建造物では他に仁王門と阿弥陀堂が目黒区指定有形文化財となっています。

『2本の大銀杏は圧巻』

境内全体が東京都の指定史跡となっています。

天然記念物のカヤやタラユウの木もあり、秋の土日にはハイカーなどが訪れる紅葉名所でもあります。

『台東区にある日本最古のお寺』

『勝負運のパワースポットで人気』